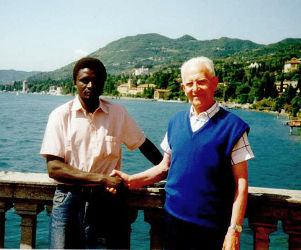

Giulio Somarè

Milano 10 giugno 1915 – 1949 - Rho (MI) 21 febbraio 2005

L’auto, superò autorevolmente il cancello di San Salvatore; eravamo alla metà degli anni cinquanta… Quell’auto portava sul tetto un involucro che aveva una storia e il suo contenuto lo possiamo vedere ogni volta che ci rechiamo all’Eremo. Era il regalo che i neo professi di quell’anno avevano fatto all’Istituto, allora era un uso collaudato. Da quell’auto, che si era fermata tra gli ippocastani sul retro della casa, scese agilmente l’autista che con un grande sorriso invitò i presenti a dargli una mano, a far scendere l’involucro dal tetto della macchina e a svelarne il contenuto. Era la statua della bianca Madonna di Banneaux, la Madonna dei minatori.

L’autista – diciamo così – della bianca Signora di Banneaux era Giulio Somarè, il suo non era stato un semplice, normale trasporto di una statua. Giulio non era un buono, un quieto, tanto meno un timido e neppure un riservato, amava il silenzio e la sobrietà. Quando per il matrimonio di una parente cercò un abito adatto, fu costretto ad acquistarlo, nuovo. Non si sottrasse, ma forse fu l’unica volta che avvenne una cosa del genere. Eppure si presentava in perfetto ordine, stirato e pulito. Sapeva come vivere la povertà, senza alcuna anormalità o stranezza.

Un giorno, si era munito di una bicicletta a motore, il motorino l’aveva messo in opera con le sue mani, mettendo insieme dei “pezzi” che aveva recuperato non si sa come e che la sua abilità meccanica e motoristica aveva assemblato. Funzionava perfettamente e lui ne era orgoglioso, gli serviva soprattutto per la sua attività di propagandista della GIAC.

Aveva un modo particolare di vivere la povertà. Si recava spesso a Roma per vari impegni e sceglieva sempre i treni più economici, viaggiando di notte.

La sua cucina era particolarmente sobria: se ne accorse chi gli fu vicino quando fu ospite di via Stradella a Milano. Lui non aveva casa o meglio non la voleva.

In Azione Cattolica la presenza di Somarè fu estremamente attiva: si era dedicato principalmente a quelle che venivano chiamate le attività religiose, all’organizzazione dei corsi di Esercizi spirituali. Questo fece a Milano e poi per non pochi anni in campo nazionale a Roma. Sempre in silenzio. Svolse un enorme quantità di lavoro da convinto e capace organizzatore, anche avanti negli anni. Chi lo ebbe vicino lo ha testimoniato.

Una parte della sua vita fu dedicata successivamente a tre Vescovi (Urbino, Jesi, Fano), come segretario, come autista, come uomo capace di fare.

Le lettere con le quali esponeva al suo superiore, il suo cammino di fede, rivelano la sua docilità,

sono semplici, aperte, esprimono i suoi problemi che non furono pochi e non del tutto facili, problemi anche di salute,

mettono in luce la sua apertura nel chiedere consiglio, la sua piena dipendenza all’obbedienza e al servizio che gli veniva richiesto.

Ormai ottantenne non aveva esitato a recarsi in Russia per contribuire alla ricerca dei soldati italiani sepolti laggiù. Non aveva esitato nonostante le sue scarse capacità di lingua. La prima volta si era accompagnato con Fausto Fugazza, uno specialista dei cosiddetti Paesi dell’Est (anche lui ama il silenzio e non parla della sua attività di carità) e buon conoscitore delle lingue slave. La seconda volta con una persona che si dedicava al rimpatrio delle salme dei nostri caduti. Non era certo un lavoro facile e riposante ripercorrere le strade e riconoscere i luoghi, là dove era stato soldato dell’ARMIR e dove per la sua Compagnia aveva provveduto agli incarichi di sussistenza, incarichi quanto mai delicati e importanti.

Si era impegnato con i suoi commilitoni e con la popolazione locale, poi la fatica della ritirata,giorni e giorni di camminare nella neve, la sosta nelle isbe. Si è salvato in parte dal congelamento dei piedi perchè barattò il suo orologio, ricordo di famiglia, per un paio di valenki, gli stivaletti dei soldati russi. Raccontava queste cose senza retorica, con umiltà, con dolore, in lui non c’era vanto. Quelle vicende terribili sono documentate da Giulio Bedeschi in “Centomila gavette di ghiaccio”, da Mario Rigoni Stern in “Il sergente nella neve” e in altri che si cimentarono nei “ricordi di guerra”.

Giulio era sempre presente nell’Istituto, negli incontri di gruppo e nelle manifestazioni generali. Attento, disponibile, gentile, sorridente. Nel nostro pregare insieme era un vero “signore”, più che composto lo si poteva dire “assorto” , veramente esemplare.